Quels types de pollution produit un véhicule électrique ?

Une fabrication énergivore

La fabrication d’une voiture électrique nécessite deux fois plus d’énergie que celle de son équivalent thermique. Car, la production des batteries requiert d’importantes quantités d’énergies fossiles et de métaux, notamment de lithium mais aussi d’aluminium, de cuivre et de cobalt. Résultat, la construction du véhicule électrique engendre une importante pollution minière et des sous-sols ainsi que de fortes émissions de gaz à effet de serre (CO2). Pour minimiser l’impact environnemental, il est ainsi essentiel de veiller à ce que ces batteries soient utilisées sur le long terme, puis qu’elles soient recyclées.

Un bilan écologique dépendant de la source de production de l’électricité

Le véhicule électrique n’est pas neutre en carbone. À l’usage, en France, un véhicule électrique émet 3 à 4 fois moins de CO2 sur la totalité de son cycle de vie qu’un véhicule thermique. Mais, dans les pays où l’électricité est fortement carboné (comme la Chine, l’Inde, l’Allemagne ou la Pologne), le bilan n’est pas aussi positif. Quel type de pollution produit alors le véhicule électrique ? Des émissions de CO2 tout aussi considérables que les véhicules thermiques. Pire, selon un rapport de WWF Allemagne, les voitures électriques alimentées par une énergie issue de centrales à charbon produiraient même plus de CO2 que les carburants des voitures thermiques. Il est donc crucial de prendre en compte la source d’énergie utilisée pour la production d’électricité lors de la recharge afin de bien évaluer l’impact environnemental des véhicules électriques.

Les particules fines de friction

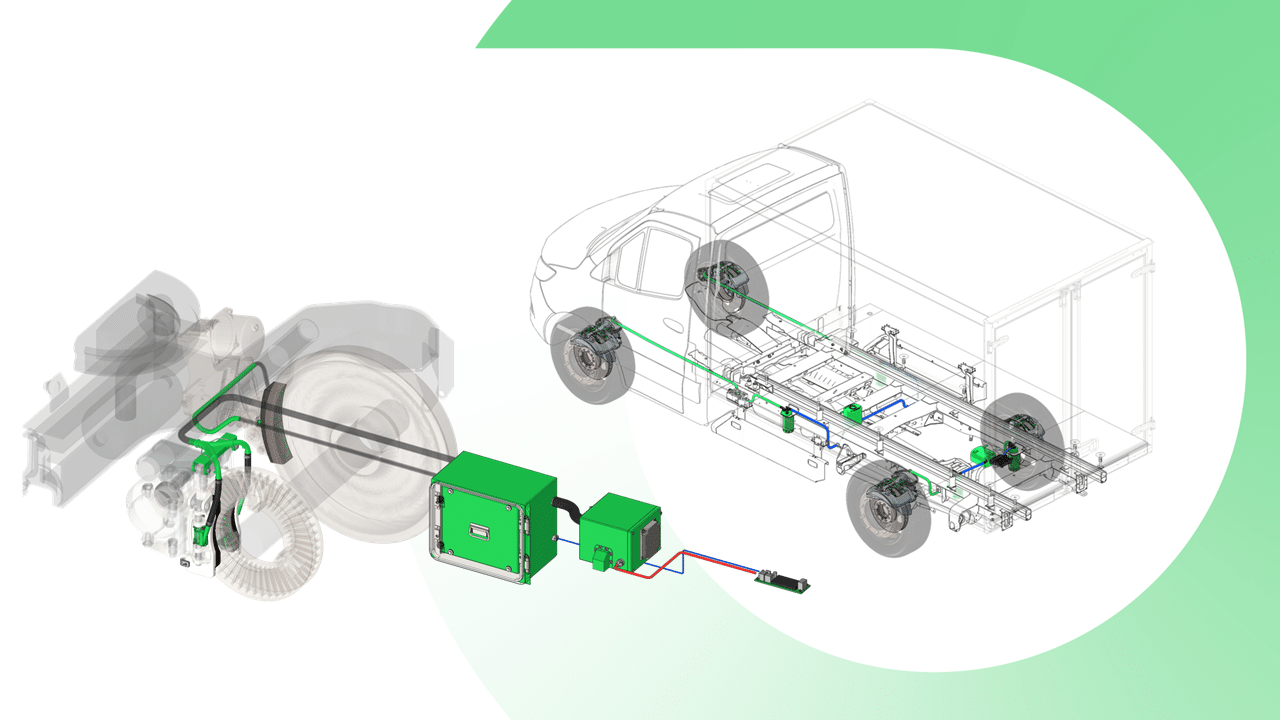

Un autre type de pollution produit par les véhicules électriques : les particules fines issues de l’usure des freins et des pneus. D’après l’OCDE, les véhicules électriques nouvelle génération ne réduisent les PM10 que de 4 à 7 % et augmentent les PM2,5 de 3 à 8 % par rapport aux véhicules classiques. En cause : le poids conséquent des batteries des véhicules électriques, qui oblige les constructeurs à utiliser des pneus plus larges et des freins à friction –en plus d’un frein régénératif. Les freins à friction sont ainsi indispensables pour freiner lors du dernier kilomètre : la pollution aux particules fines en ville ne devrait donc pas s’arrêter demain. Or, elle favorise des risques d’insuffisance cardiaque ou d’infarctus, de l’asthme, des bronchiolites, des cancers des poumons, des maladies neuro-dégénératives, des accidents cardiovasculaires (AVC). Notons cependant que les véhicules électriques ne produisent pas de pollution aux particules fines à l’échappement. Ce qui constitue un avantage important comparé aux véhicules thermiques.

Des axes d’améliorations sont à penser pour réduire l’émission de CO2 et de particules fines des véhicules électriques, alors que leur usage est amené à se généraliser, notamment dans l’Union européenne où les voitures thermiques seront interdites à la vente dès 2035.